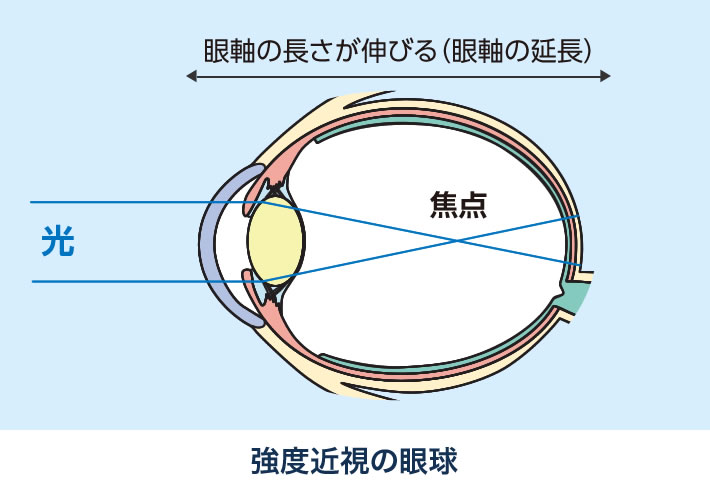

強度近視とは

強度近視は、眼軸が前後に伸びることにより焦点が合わなくなり、ものがぼやけて見える状態のことです。

正常な眼は見るものの距離によって水晶体は厚さを変えることで焦点を網膜に合わせますが、強度近視は眼軸が長さが伸びているため、網膜に焦点が合わず像がぼやけて見えるようになります。

強度近視で眼軸が長い場合、網膜や脈絡膜が後方に引き伸ばされ、強い負荷がかかります。強い負荷がかかることで眼底に様々な異常をきたした強度近視を病的近視といいます。

病的近視は下記のような様々な異常を引き起こします。

- 病的近視により引き起こされる眼球への異常

- もろい血管が網膜の下に発生し、出血や水分の漏れを起こすことで視機能が低下する。

- 眼軸が伸びることにより、脈絡膜が萎縮する。

- 卵丘の壁が引き伸ばされることで、網膜に隙間が発生、またははがれ、網膜剥離を起こす。

- 視神経が障害され、視野障害が発生する。

病的近視の症状

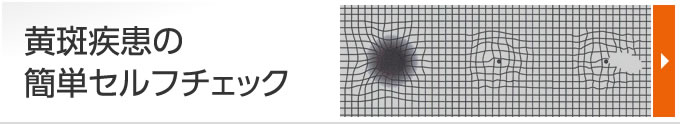

病的近視が進行すると、下の画像のように、ものの見え方に様々な支障が出てきます。

見たい部分が歪む

見たい部分が歪む 見たい部分が暗い

見たい部分が暗い 見たい部分がぼやける

見たい部分がぼやける 黒い点や虫のような影が

見える

黒い点や虫のような影が

見える

視野の一部に光が走る

病的近視の症状はご自身でチェックすることが可能です。見え方に不安がある方は一度チェックしてみましょう。

強度近視(病的近視)の治療の流れ

強度近視(病的近視)の可能性がある場合や、治療の効果を確認するために、下記のような検査・治療が行われます。

見え方の違和感の有無や、その原因の特定のための検査を行います。

強度近視(病的近視)の可能性がある場合や、治療の効果を確認するために、下記のような検査・治療が行われます。

- 問診

-

どのような自覚症状があるのかという事や喫煙歴、現在治療中の病気の有無などを、医師がお伺いいたします。

- 視力検査

-

視力検査器を使用して、眼鏡やコンタクトを付けない視力(裸眼視力)を計測します。基準となる視力が出ない場合は、検査用の眼鏡を用いて視力検査を行います。

- 眼底検査

-

細隙灯顕微鏡などを用いて網膜の状態を調べます。眼底に光を当てることで、病気の箇所を特定し、拡大して検査をすることができます。

眼底出血や網膜のむくみなどを観察することができます。

- 網膜断層検査(OCT)

-

眼底検査により、加齢黄斑変性が疑われる方は、さらに詳細な検査をするために網膜断層検査を行います。

この検査では、網膜の断面の状態を詳しく調べることができ、加齢黄斑変性による血管新生や網膜のむくみを発見することができます。

新生血管の有無を発見することができるため、疾患の早期発見をすることができます。

症状の原因となっている箇所を特定し、効果的な治療を行うための検査を行います。

当院は、毎週木曜日の午後は目の疾患に対しての詳細な検査を行っております。

検査後、治療が必要と判断した方には治療についての説明を行います。

検査と説明を合わせ、2〜3時間ほどお時間がかかります。

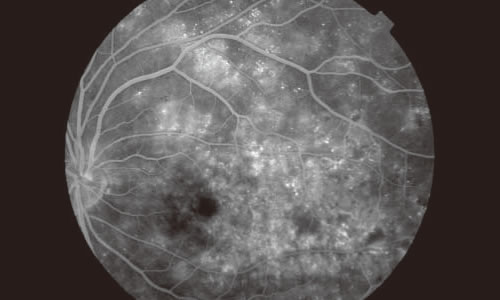

- 蛍光眼底造影

-

蛍光色素を含んだ造影剤を腕の静脈に注射し、眼底カメラで目の中の血管の異常を検査します。新生血管や出血がどこに存在しているかを特定することができます。

検査時間は10分ほどです。

注射による治療を行います。

強度近視の治療には、手術で新生血管を除去する方法や、レーザーで新生血管を焼き固める方法がありますが、当院では、新生血管の成長を活性化するVEGFという物質の働きを抑える抗VEGF薬を注射する治療をしています。

抗VEGF薬注射は、この疾患に対して現在最も行われている治療法です。(標準的治療法)

治療効果の確認のため、定期的な検査を行います。

一度の治療で新生血管が消えることはなく、治療後にも新生血管が発生することもあるので、3か月ごとに定期検査を受ける必要があります。

検査で新生血管の活動が確認できた場合には、再度治療を行います。