糖尿病黄斑浮腫とは

糖尿病黄斑浮腫とは、糖尿病の合併症として引き起こされ、黄斑部がむくむんでしまう(浮腫)病気です。 糖尿病による黄斑浮腫は最初は小さなものですが、やがて黄斑の中心部にまで及ぶと、著しい視力障害が生じます。

糖尿病黄斑浮腫の症状

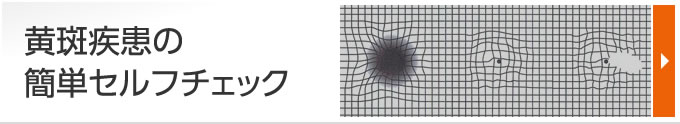

病的近視が進行すると、下の画像のように、ものの見え方に様々な支障が出てきます。

見たい部分が歪む

見たい部分が歪む 見たい部分が不鮮明

見たい部分が不鮮明 見たい部分がかすむ

見たい部分がかすむ

糖尿病黄斑浮腫の症状はご自身でチェックすることが可能です。見え方に不安がある方は一度チェックしてみましょう。

糖尿病黄斑浮腫の治療の流れ

糖尿病黄斑浮腫の可能性がある場合や、治療の効果を確認するために、下記のような検査・治療が行われます。

見え方の違和感の有無や、その原因の特定のための検査を行います。

初診の方で、糖尿病黄斑浮腫の疑いがある方は現在の目の状況を確認するための検査を受けていただきます。

- 問診

-

どのような自覚症状があるのかという事や糖尿病罹患期間、現在の血糖値(HbA1c)などを、医師がお伺いいたします。

- 視力検査

-

視力検査器を使用して、眼鏡やコンタクトを付けない視力(裸眼視力)を計測します。基準となる視力が出ない場合は、検査用の眼鏡を用いて視力検査を行います。

- 眼圧検査

-

当院では、通常の眼圧測定器に加え、痛みが無く、赤ちゃんでも使用することのできる眼圧測定器も準備しております。 2つの眼圧測定器を使用することで、より正確な眼圧の検査が可能です。

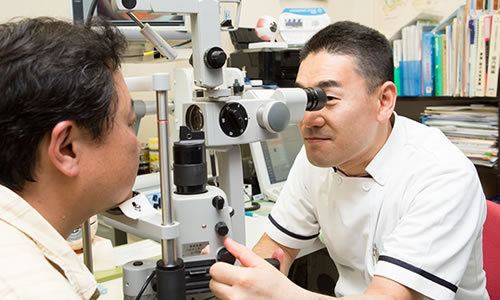

- 眼底検査

-

細隙灯顕微鏡などを用いて網膜の状態を調べます。眼底に光を当てることで、病気の箇所を特定し、拡大して検査をすることができます。 眼底出血や網膜のむくみなどを観察することができます。

- 網膜断層検査(OCT)

-

眼底検査により、糖尿病黄斑浮腫が疑われる方は、さらに詳細な検査をするために網膜断層検査を行います。

この検査では、網膜の断面の状態を詳しく調べることができ、糖尿病黄斑浮腫による網膜のむくみを発見することができます。

症状の原因となっている箇所を特定し、効果的な治療を行うための検査を行います。

当院は、毎週木曜日の午後は目の疾患に対しての詳細な検査を行っております。

検査後、治療が必要と判断した方には治療についての説明を行います。

検査と説明を合わせ、2〜3時間ほどお時間がかかります。

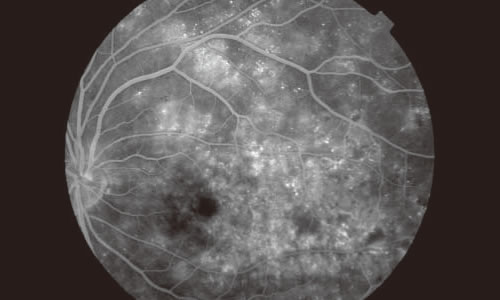

- 蛍光眼底造影

-

蛍光色素を含んだ造影剤を腕の静脈に注射し、眼底カメラで目の中の血管の異常を検査します。新生血管や出血がどこに存在しているかを特定することができます。

検査時間は10分ほどです。

糖尿病黄斑浮腫の加療が必要な場合は、注射による治療を行います。

糖尿病黄斑浮腫による黄斑浮腫の治療には、レーザーを使った治療やステロイド薬を注射する方法、手術をするという方法がありますが、当院では、静脈から血液や水分の漏れを抑制する抗VEGF薬という薬を注射する治療をしています。

抗VEGF薬注射は、この疾患に対して現在最も行われている治療法です。(標準的治療法)

治療効果の確認のため、定期的な検査を行います。

一度の治療で糖尿病黄斑浮腫が消退しない場合もあり、また、治療後に再発することもあるので、3か月ごとに定期検査を受ける必要があります。

検査で糖尿病黄斑浮腫の活動が確認できた場合には、再度治療を行います。

糖尿病黄斑浮腫は糖尿病の合併症です。

常に血糖コントロールに努め、原因となる病気を進行させないようにしましょう。